リッダ闘争とは何だったのか

リッダ闘争を闘い、その場で戦死した

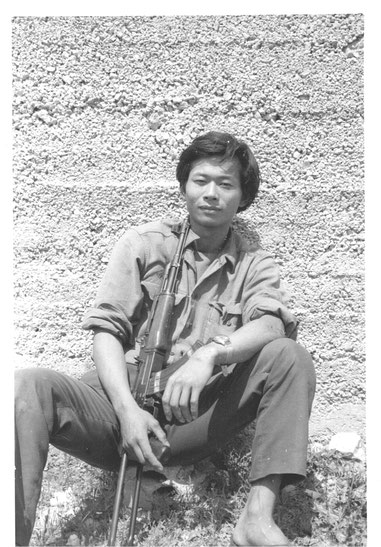

左 安田安之 右 奥平剛士

★パレスチナ問題と国際ボランテイア

1948年、パレスチナに入植したユダヤ人たちは、欧米の後押しによって、一方的に「イスラエル国家建設」を宣言し、国連で承認された。その、一方的で不当なイスラエルの建国とパレスチナへの占領地拡大に全アラブの人々と諸国は怒り、アラブ諸国連盟は「パレスチナの解放」を民族の大義として結集し、幾度も祖国奪還の闘いを繰り返しました。だが、その都度、欧米の圧倒的な軍事支援でイスラエルが勝利し、占領地は更に拡大し続けました。

しかし、1968年以降、親欧米政権が多いアラブの中の王政国家は、戦争よりも和平による共存を主張し始め、民族的な大義である「パレスチナの解放」をないがしろにし始めました。

[安田安之]

その頃、祖国を追われたパレスチナ人たちは、周辺アラブ諸国を

初め欧米に逃れ、避難民生活を強いられていました。そのパレスチナの人々の希望は、自分たちの代表として「祖国解放」に向けて武器を取り、イスラエルの占領と虐殺に抵抗運動を展開するPLO(パレスチナ解放機構)の闘いでした。

当時、世界中の人々は、米国の占領に対して闘うヴェトナムの民族解放闘争を支持して「ヴェトナムに平和を!」と訴える反戦平和運動を繰り広げていましたが、パレスチナの解放闘争にも多くのボランテイアが参加して行きました。

1971年、国際世論の後押しもあって、徐々にパレスチナの代表として国際的な場でも認められ始めたPLOの闘いに恐怖したヨルダン王政国家は、イスラエルと示し合わせてパレスチナ解放勢力の一掃を開始し、同国内のパレスチナ部隊を攻撃し、幾多の難民キャンプに居た数万の人々を虐殺する暴挙に出ました。イスラエルから追われ、パレスチナの隣国のヨルダンから更に追われた人々は、2重の難民生活苦に喘ぎ、打ちひしがれていました。

1972年、そうした状況の中で、国際ボランティアの日本人3青年が空軍基地であり国際空港であったリッダ(イスラエル名はテルアビブ)空港で決死作戦を実行したのです。2人の戦士は持っていた手榴弾で自爆しましたが、手榴弾が不発だった岡本公三は生き残ってイスラエル軍に拘束されました。

うなだれていたパレスチナの人々は、この闘争に勇気づけられ、再び解放闘争への夢を繋ぎました。アラブ全土では、闘いを支持する大衆デモが連日行われ、アラブ諸国政府を含めて「闘争支持」を宣言しました。しかし、もう一方で、イスラエルの占領と虐殺を支持する欧米諸国、そして日本政府は、イスラエル政府の宣伝に乗って「冷血なテロ作戦」と強く非難しました。

★リッダ闘争とは何だったのか

リッダ闘争は、「イスラエル「建国当初」から今日まで続いているイスラエルとアラブ・パレスチナとの戦争・交戦行為の一つであったし、いわゆる「テロ行為」ではありません。その正義性を歪めて打ち消すために国際的な政治ステージでは、「残虐なテロ」というレッテル張りが続けられ、今日にまで至っています。この、リッダ闘争に対する評価の違いについては、その後の民族解放闘争への締め付けと共に、評価の内容が変化していきます。特徴的なものは、解放闘争が地域支配の邪魔になる国際的な勢力=旧植民地国の英・米・仏は、平和的な運動はOKだが、武器をとれば"テロリスト"と呼んで批判する潮流を作り、"民族解放闘争=テロリズム"として現在に至ります。当然、日本もそれにならっています。

イスラエルの一方的な建国から始まり、今でも占領地の拡大が続く「パレスチナ問題」とは、イスラエルの占領と闘うパレスチナ人の抵抗闘争のことです。何千万というパレスチナ人の涙と血の歴史のなかに刻まれた戦争の一局面で、1972年5月30日のリッダ闘争に日本人3人がパレスチナ人民の立場に立って闘う国際主義の証として参加した戦闘だったのです。

そうであるがゆえに、今でも、ベイルート市中で岡本公三の姿を見かけた街の人々は手拍子で称えながら一緒に歩き、「コウゾー!コウゾー!」と叫び、そのままデモ行進が始まってしまうほどです。

レバノンで訓練中の奥平 剛士

天よ、我に仕事を与えよ 奥平剛士 遺稿集

この本は「オリオンの三つ星」になるための闘いの前史である。

「天よ、我に仕事を与えよ」。1972年5月30日に闘われた、リッダ闘争=テルアビブ空港銃撃戦で26歳の若さで戦死した奥平剛士の遺稿集である。この本が出版されたのは1978年12月5日。リッダ闘争から6年半が経過していた。

この本は、奥平剛士の学生時代のセツルメント活動を通じた日記、読書ノート、関係者への聴き取りから成り、学生時代からリッダ闘争に至る彼の軌跡を立体的に描き出し、彼の戦士としての部分だけではなく、必死に前を見つめ、パレスチナ解放闘争へと突き進んでいった、一人の普通の青年としての一面を辿っている。

奥平剛士がなした闘いはリッダ闘争だけではない。彼は大学入学以来、セツルメント活動を、地域を、土方を、全共闘運動を、登山を、読書を通じてずっと闘い続けていた。

様々な壁にぶつかり、身もだえしながらも、何かにしがみついて前に進んできた。肉体的にも精神的にも弱い自分を見据え、なんとか自分の弱さを克服し、弱い面をつぶし、つぶし強くなることを、自らに勝つことを強いてきた。そして何事にも正面から相対していく姿勢で貫かれていた。

地域との関わりでも、自らの立場と地域の生活や環境の違いを目の当たりにし、意識的に無理にでも近づいて、自ら人間臭くなろうとしていた。一介の学生が地域に入るという事は、あらゆる意味でそう簡単な事ではないが、それを実践しつくした。人間の真の部分を研ぎ澄ました生き方を貫徹した結果である。この本の中に彼の熱い心と生き方をみる。

読書ノートでは、「セツルに理論を」を起点とした教育関係の書籍から始まり、幾多の書籍を読み、次第に階級闘争、革命の歴史、軍事問題等の関連書籍を経て、トロツキーへと至る彼の思想的な遷移がよく反映されている。

両親にあてた遺書についても彼の生き方は貫かれている。真に深い怒りは静かであるという事を体現しているのか、生命を懸けた闘いの前日に、これほどまでに落ち着き、愛情と優しさと感謝に満ち溢れた遺書が書けるものだろうか。ひとつひとつの言葉から愛があふれ胸をうつ。ひとりの戦士から、ほんのひと時でも子どもに戻る事ができたのであろうか。

リッダ闘争のあと、様々な「奥平剛士」が語られた。そのほとんどで、彼の一面ばかりが取り上げられる事となったが、この本により、真摯に生きた内面やその生き方に触れて、素顔の奥平剛士の片鱗に触れる事ができた。それらはあの時代、社会の現実を直視し真摯に向き合い、飲み、笑い、語り、泣き、悩みながらも闘いに身を投じた何千、何万という普通の青年の一側面でもあった。

「生まれた時は別でも死ぬ時は一緒だ」という強い絆と一心同体の気持ちのもと、日本人の一無名戦士として、安田安之、岡本公三とともにパレスチナの闘いに参加し、最大限の犠牲性と非妥協な思想性を貫徹した。それは京都で培われた優しさと虐げられている人々への愛ゆえであろうか。

そして今、彼は同志安田安之と共に、日本から約9,000キロも離れた砂漠で打ち捨てられる様に眠っているという。

彼は自らの闘いの先に何を見たのであろうか。それは帝国主義者の世界分割によって作られた国境を取っ払う闘いであったのだろうか。

自ら生命を懸けた闘いを振り返り、この世界とパレスチナと日本、そして組織の現状を見て、彼は何を思うのだろう。